媒体聚焦 | “长三角原点”为何建方厅水院

江河的源头、种子的吐芽、项目的启动、万里征途的第一步……这些都是纯粹质朴、孕育希望、饱含力量的原点。那么,“长三角原点”在哪儿呢?中国科学院院士段进指向PPT里一个红彤彤的圆——在太浦河上。如今,平面的圆要变成立体的方,一处兼具中国气派与江南韵味的水乡客厅·方厅水院正在加紧施工。

今年5月,全国首个跨省域的国土空间详细规划《长三角生态绿色一体化发展示范区水乡客厅国土空间详细规划(2021-2035年)》发布,段进是水乡客厅片区的主持规划师。在昨天举行的第六届大都市规划国际咨询会上,他分享了多年来聚焦长三角相关课题持之以恒进行研究的成果,同时阐述了水乡客厅规划演绎“共生”理念的深刻思考。

长三角原点,即苏浙沪两省一市行政界线的交汇点,这个地理标志点恰好位于太浦河航道中线。“这样的位置,其实人们难以直观感受,需要充分挖掘长三角原点的独特内涵,围绕该点打造一处可感知、可体验、可激发的标志性场所。”段进介绍,为此,设计团队汲取中华传统营城理念中的“方正形制”与江南古典园林营造中的“向心水院”两大空间基因,以长三角原点为中心,越河跨界连接沪苏浙三地,方厅水院的灵感由此而来。

精妙之处在于方厅四角为4个主题展示馆,沪苏浙皖四方各建一馆,各展所长,场馆之间以步行廊桥跨水相接,让历史性同框出现在“江南庭院”之中。抛开唯美意象,水乡客厅片区的规划构思和实施,实则是在尝试建立一种新的更复杂、更综合的“共生”关系,运用“空间基因”理论,解决多地在空间、形态、功能上的特殊性与复杂性。

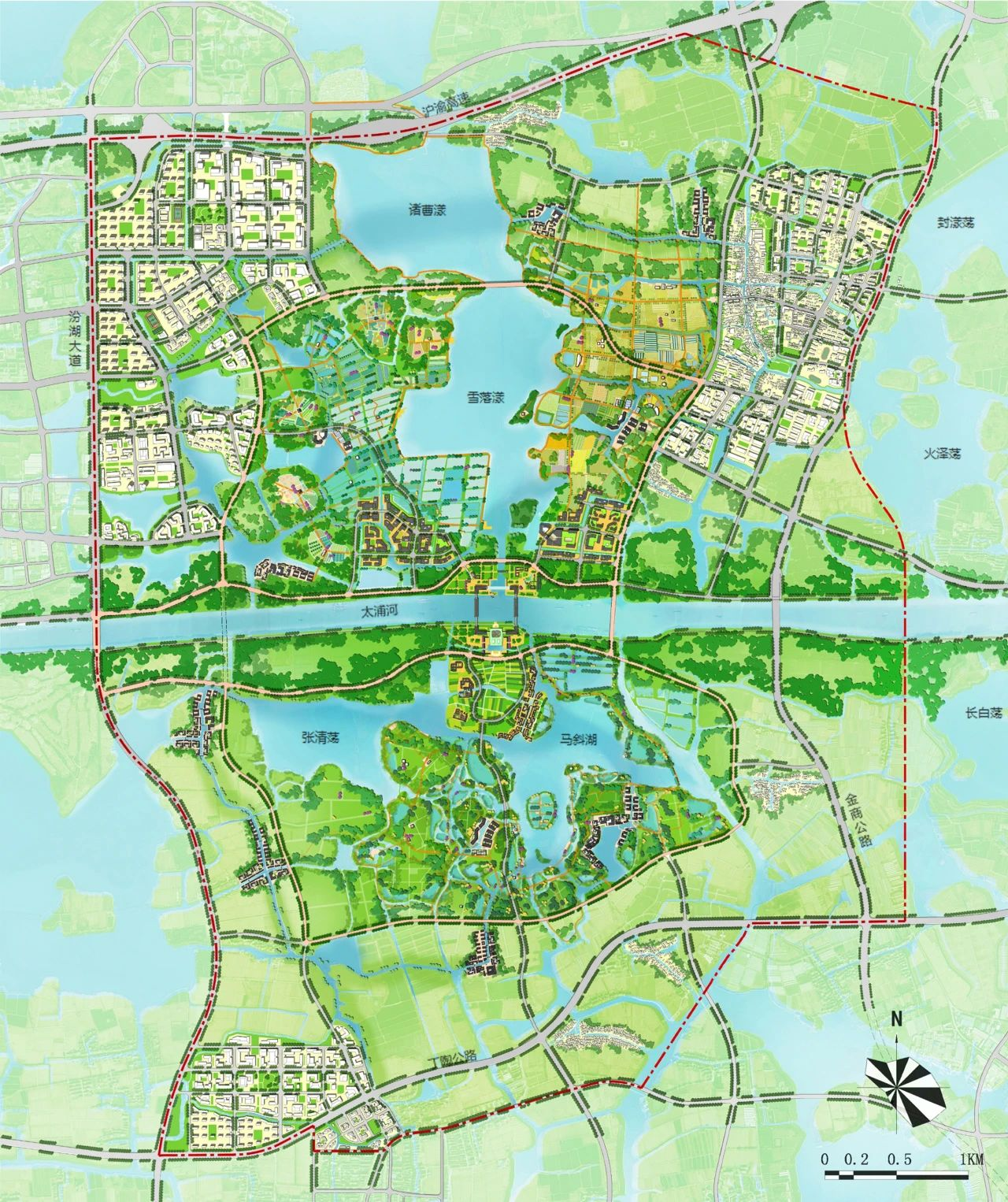

这要从江南水乡村镇形态的演变说起。最初,村镇沿着一条支流小河道生长,从一条河慢慢扩大到河岔口,再扩大到两条河,并与其他小河道边的城镇相接,逐渐生长成传统江南村镇网络,是由点到线再到面的生长关系。水乡客厅内化这套逻辑,形成“一点、一心、三园、三区、三道、多村”总体空间格局。各组团空间的生成,传承江南水乡传统村落特有的“外倚湖荡圩田,内沿河道生长”“院落成坊、街市枕河、桥头船湾”空间基因,依循现有的泾浜河道,宛若从地上自然生长而来,展现出最江南的水乡新空间。

一个好的规划可以激发一个地区澎湃的动能。为产业赋能,是水乡客厅着力实现的另一个目标。青浦境内的江南圩田展示园,侧重传统圩田与现代高效农业技术的展示;吴江境内的桑基鱼塘展示园,突出传统与现代先进循环农业技术的展示;嘉善境内的水乡湿地展示园,主打传统生态与现代先进治水技术的展示。

依托金泽、汾湖、大舜3个功能区,以存量改造、局部更新和择址新建相结合的方式,完善宜居宜业服务配套,强化镇区与生态、农业环境的融合,有机延续三地产业发展脉络。金泽内承“一桥一庙”的古镇基因,外托西岑片区的创新基地,发展以文化创意、通信研发为特色产业的研创古镇;汾湖秉承自身强大的“智造重镇”工业基因,打造以基础研究、孵化中心为特色产业的智造蓝湾;大舜发扬浙江省数字产业的领先优势,建立以数字经济、云服务中心为特色产业的数慧云港。三地各展所长,有机嵌入区域级、标志性的创新服务、会务会展、文化创意、科教研发、生态体验等功能性项目,打造面向未来的创新聚落。

水乡客厅的好风景,希冀在一体化的规划下碰撞出新视野。在段进看来,规划重点突出了4个特性:安全韧性,区域协同保障;多规合一,凸显科学决策;遵循规律,优化空间结构;因地制宜,传承地域文脉。“沪苏浙三地空间环聚一体,呈现出突破传统行政边界,携手共筑江南意象的新境界。”